|

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视人才和人才工作,以超人的胆识、非凡的魄力,推进人才事业发展。习近平总书记提出的一系列新思想新论断,为新时期人才发展体制机制改革指明了方向、提供了遵循。 党的十八大以来,从中央到地方积极推动人才工作领域改革,不断突破体制机制壁垒,以政策突破带动体制机制创新,有效激发人才活力,赢得了社会普遍好评。 顶层设计绘就人才体制机制改革蓝图 “十三五”开局之年的2016年3月,中央印发《关于深化人才发展体制机制改革的意见》,着眼于破除束缚人才发展的思想观念和体制机制障碍,形成具有国际竞争力的人才制度优势,把人才发展纳入国家治理体系和治理能力现代化的大框架中,成为指导全国人才工作的指导性文件。 《关于深化人才发展体制机制改革的意见》提出,以人才评价、流动、激励机制创新为主线,即要创新人才评价机制,优化人才评价“指挥棒”作用;健全人才顺畅流动机制,促进人才双向流动,鼓励人才向艰苦边远地区和基层一线流动;强化人才激励机制,突出创新创业导向。 在这一顶层设计下,各地各部门坚持从广大人才最期盼的领域改起,积极主动向用人主体放权,为人才松绑,抓落实、拼服务,形成了千帆竞发、百舸争流的良好态势。各地各部门纷纷根据《意见》指示精神,颁布相关文件,进行贯彻落实。意见印发后,相关部门配套出台政策140余项,各地出台改革政策700多项。 随后,人才发展体制机制改革开始密集施工,一批关键性重大政策相继推出。 2016年11月,中办、国办印发《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》,实行以增加知识价值为导向的分配政策,激发广大科研人员的积极性、主动性和创造性。 2017年5月,中办印发《关于进一步加强党委联系服务专家工作的意见》,推进党委联系服务专家工作制度化、科学化、常态化。 2019年1月,人社部印发《关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动的意见》提出,畅通人才跨所有制流动渠道。 …… 这些政策措施的颁布,让人才发展体制机制改革得以深入推进,人才发展环境越来越好,越来越多的优秀人才得以汇聚,人才的突出成果相继涌现……人才强国的宏伟蓝图正在一步步实现。 完善人才评价,持续激发人才活力 人才评价是推进人才发展体制机制改革的重要内容,十八大以来,从中央和地方都采取多项措施,积极破除阻碍人才发展的人才评价方式,释放人才活力,赢得了广泛赞誉。 2016 年以来,中共中央、国务院颁发多个文件推进人才评价体制机制改革,党的十九大报告还专门对这个问题进行论述,系统地推进了人才评价机制建设工作,着力解决以往人才评价工作中存在的评价标准单一、评价过程“官本位”、评价方式落后、评价手段趋同等问题。 2017年1月,《关于深化职称制度改革的意见》正式出台,有力破解了职称制度体系不够健全、评价标准不够科学、评价机制不够完善、管理服务不够规范等存在已久的问题。 2018 年2 月,中共中央、国务院专门颁发了《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》,强调要按照发展规律对人才进行分类,按照不同职业、不同岗位、不同层次人才的特点与职责,建立各有侧重的人才评价标准,实现差别化评价。特别是对科技、哲学社会科学、文化艺术、教育、医疗卫生、技术技能等重点领域的专业技术人才进行了细致分类。 2018年7月,中办、国办印发了《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》,聚焦人才评价领域深层次问题,提出一系列精准、务实的改革举措,进一步让全国专业技术人才受益。 各地各部门展开了对分类评价、技能人才评价、高层次人才认定的一系列探索,以政策突破带动体制机制创新,最大限度激发各类人才潜力与活力。 宁波以市场化为导向,重点针对企业研发创新人才、企业技能人才、企业经营管理人才分别构建了一套人才分类评价体系,根据人才评价得分,分别给予宁波人才政策确定的特优人才、领军人才、拔尖人才、高级人才的身份认定与相应待遇,解决了无法通过人才政策明确的称号、荣誉、成果、奖励等进行等次评定的困境。 杭州市余杭区创新实施薪酬制、举荐制的人才认定办法。薪酬制指通过人才在企业中的薪酬、股权估值等资产因素作为依据,建立层次清、易操作的人才分类评价制度,扩容人才评价标准。举荐制是指通过专家、企业负责人的举荐来确定人才层级,举荐人包括“两院”院士、国家级高层次人才计划入选专家、相关行业上市公司董事长或总经理等,每位顶尖人才可举荐2名团队核心成员申报认定最高C类人才,且可不受职称、学历学位、任职年限等标准限制。薪酬制与举荐制推动了人才等级认定更加精准化、人性化,使人才认定从“政府说了算”变为“市场说了算”。到2020年底,余杭区通过薪酬制、举荐制累计认定高层次人才287名,高层次人才的数量和质量都明显提升。

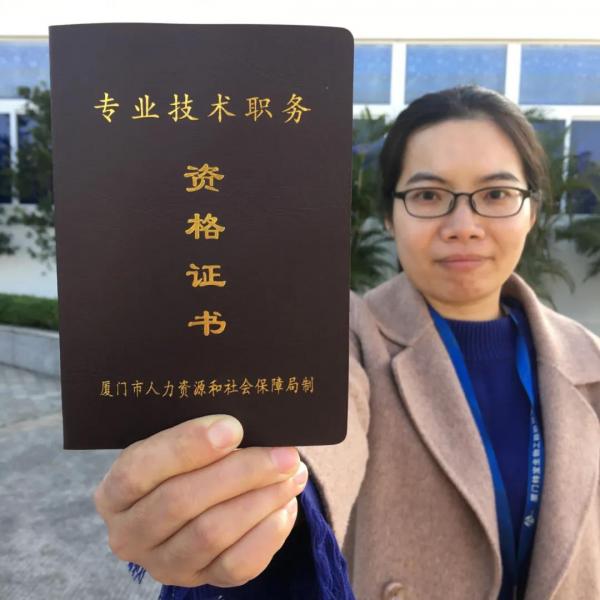

厦门市海沧区破除以往唯学历、唯资历的职称评审模式,建立了多维度的人才评价体系,让更多优秀人才得以评职称,受到了广泛好评。图为海沧区为评选出的企业人才颁发资格证书。 “松绑”科研人才,“赋能”科技创新 科研体制机制改革的重要内容是为科研人员减负与赋能,党的十八大以来,党中央、国务院出台了一系列为科研人员松绑助力的政策,让他们从繁文缛节和无穷的报表、审批中解脱出来。同时,通过对科研人员创新创业放权松绑的系列激励措施,充分激发人才创新创业潜能。 以减负为线索,2018年12月,科技部、财政部、教育部、中科院联合印发《贯彻落实习近平总书记在两院院士大会上重要讲话精神 开展减轻科研人员负担专项行动方案》(减负行动1.0),具体包括减表、解决报销繁、精简牌子以及清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”问题、检查瘦身、信息共享、众筹科改”等7项行动。广大科研人员反映的表格多、报销繁、检查多等突出问题将逐步得到解决。 2020年10月,为进一步减轻科研人员负担并强化激励,四部门继续出台《关于持续开展减轻科研人员负担 激发创新活力专项行动的通知》(减负行动2.0),使激励政策更活更有“利”。通过营造尊重、相信科学家的氛围,让科学家在项目决策中更有发言权,科学家得以开展快乐与高效的创造性工作,开展面向前沿的科技项目,催生更多更高水平科学产出。 科技部资源配置与管理司巡视员郭日生曾对媒体提到,在重大科研计划申报领域,国家重点研发计划推行“预申报+正式申报”申报方式,预申报只需提交3000字的申报文本,通过信息系统衔接申报书与任务书,重复的信息只填一次,让信息多跑路,科研人员少跑腿。 另一方面,以赋能为重心,国家多次提出支持上海、北京建设具有全球影响力的科技创新中心。2019年4月,上海发布《关于进一步深化科技体制机制改革 增强科技创新中心策源能力的意见》(即“科改25条”), 明确要实施知识价值导向的收入分配机制、改革完善科技奖励制度、改革科技成果权益管理、完善科研项目经费管理等,在影响科研人员积极性的关键痼疾领域予以破冰,推动科技体制机制改革向纵深发展。 2019年11月,北京发布《关于新时代深化科技体制改革 加快推进全国科技创新中心建设的若干政策措施》(即“科创30条”)提出职称评审权限下放、财政科研项目经费调剂权下放、主管部门对章程赋予管理权限的事务不得干预、推动促进科技成果转化立法等措施,通过扩大选人用人自主权、经费使用自主权和管理运行自主权,充分激发人才活力。 以北京协同创新研究院、之江实验室等为代表的新型研发机构,在科研体制机制方面也进行了系列创新探索。例如之江实验室实施以提高创新效率和创新质量为导向的科研管理体制改革,实施以预算额度授权、过程规范管理和严格内审为核心的科研经费管理机制,以高原造峰为核心、提升科研质效为导向的项目发现和组织服务管理机制,“四链”深度融合、贯穿式孵化的科技成果转化体系等,让科研人员无需为经费奔波,不会为预算争执,项目负责人在成果转化时不用既当教授又当老板。 科研激励体制机制改革带来了巨大成效,我国科研水平从跟跑向并跑、领跑转变,创新成果从量的增长向质的提升转变。《2020年全球创新指数报告》显示中国排名14名,科技创新对经济社会发展的引领作用日益增强。

我国高校加强与地方合作,促进科技创新。图为北航杭州创新研究院 力破壁垒,推动人才流动共享 人才的顺畅流动是激发人才创新创业活力的重要保障,区域人才一体化将推动人才专业化分工向深度、广度拓展。京津冀、粤港澳、长三角作为中国的主要发达城市群,在破壁垒、推动人才流动共享方面展开了前导性探索。 2017 年7月,京津冀三地人才工作领导小组联合发布了《京津冀人才一体化发展规划(2017-2030 年)》,将人才一体化发展列为重大任务和重点工程。三地探索建立政府、企业、高校、科研院所“旋转门”制度,打破体制壁垒,扫除身份障碍。 京津冀城市群的核心区域——河北省廊坊市、北京市通州区、天津市武清区三地合推高层次人才服务绿卡,持绿卡的高层次人才在“通武廊”三地间流动,可享受三地相应的人才政策,相应资格参照学历、职称等通用标准可进行分层级等同化互认,并共享三地创新平台资源等。经由人才充分流动共享的一体化政策,京津冀区域人才结构日趋合理,人才资源市场统一规范,公共服务高效均衡,人才一体化发展模式成熟定型。 2019年2月,《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式印发,粤港澳三地人才协同创新拉开了帷幕。同年,大湾区出台统一的高端人才免征个税优惠政策,广东省、深圳市按内地与香港个人所得税税负差额,对在大湾区工作的境外(含港澳台)高端人才和紧缺人才给予补贴,该补贴免征个人所得税。 大湾区在人才培养的高校合作、人才交流方面也进行了有益探索。2019年以来,香港理工大学、香港科技大学等港澳高校纷纷落户佛山、广州、肇庆、横琴;广东已多批次定向从港澳人士中招录公务员,延揽港澳优秀人才,为港澳人士融入粤港澳大湾区发展搭台建梯;2021年1月,香港特区政府正式推出“大湾区青年就业计划”,鼓励和支持香港青年人到粤港澳大湾区内地城市工作及发展事业。港澳高校纷纷在内地办学,青年亦北上“过河”创业,大湾区的科创要素流动得到极大加速。 2019年7月,中共中央、国务院正式印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,明确提出要制定相对统一的人才流动、吸引、创业政策,构建公平竞争的人才发展环境,促进人才流动与人才资源的互认共享。同年9月,浙江嘉兴联合长三角地区19个城市成立长三角一体化发展城市联盟,提出“促进区域人才有序有效流动、推进长三角人才政务服务互联互通”等十方面合作内容,在高层次人才一体化共享模式、政策协同、信息互通的发展机制上实现有益探索。 制度创新促人才发展 自贸区作为功能定位特殊的经济区域,具有改革开放方面先行先试的优势,目前我国在建自贸区共18个,已有260多项制度创新成果,通过更加敢为人先、超前开放的人才政策探索,人才体制机制改革领域取得显著成果。 2016年6月,广东省出台了《关于促进中国(广东)自由贸易试验区人才发展的意见》,主要面向外籍人才、港澳台人才和其他没有广东户口的外籍高端人才,集中解决了这几类人才重点关注的出入境、居留、人才职业资格互认、科研项目申报、社保、购房购车和子女入学等问题。自贸试验区南沙、前海蛇口、横琴片区可分类制定急需引进的科技创新创业、金融、航运、贸易等多方面的高层次人才评价标准。在签证和居留政策上,高层次人才可获更多便利,外籍人才可携妻儿居留办理香港1 年多次签证。 2017年3月,中国(浙江)自由贸易试验区获批成立,舟山市将招才引智作为“一号工程”主抓,对一些急需的高端人才岗位,打破体制藩篱,试水“聘任制公务员”,靶向猎寻海内外高素质人才,舟山市领导亲任“面试官”。 2019年8月,《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》中,提出了“人员自由执业”的重要突破。通过签证、停居留政策,让一定范围的外国专业人才能够在自贸区新片区备案后自由执业,让境外人士参加我国相关职业资格考试,让优秀的外国人才“零成本”来去自由,实现从“进”到“用”再到“出”更加自由便利的全过程管理。 一项项政策的实施,一项项措施的落地,一项项成果的涌现……在党的领导下,“天下英才纷至沓来、源头活水驱动创新”的愿景正逐渐演变为现实,人才事业更加蓬勃发展,广大人才正迎来新的春天。 (作者单位:浙江省人才发展研究院) 来源:《中国人才》杂志2021年第7期 |