|

找准人才与产业发展的“最大公约数” ——湖北推动“才产学研”深度融合赋能高质量发展 《中国人才》记者 陈晓伟 习近平总书记强调,“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑”“加强科技创新和产业创新对接,加强以企业为主导的产学研深度融合,提高科技成果转化和产业化水平,不断以新技术培育新产业、引领产业升级”。 普通高校131所,其中7所高校32个学科进入国家第二批“双一流”建设行列,获批建设武汉具有全国影响力的科技创新中心,人才资源总量突破1000万人,高层次人才总量稳居全国第一方阵。如何将丰富的科教优势、人才优势转化成创新优势、发展优势、竞争优势,是湖北一直在思考的问题。近年来,湖北立足实际,积极推动“才产学研”深度融合,为全省经济社会高质量发展积蓄了强劲动能。

图为武汉经济技术开发区 武汉经开区工委组织部供图 搭建“才产学研“融合载体 致力于有机泛半导体材料开发的尚赛光电,产值已突破亿元大关;紫外LED芯片、封装及光源系统供应商优炜芯,其UVC–LED芯片及器件产品,已在海尔、小米等知名企业批量使用; 围绕光电技术工程化产业化薄弱环节开展攻关,形成数十项突破“卡脖子”技术的产业化矩阵; 推动全脑神经成像等高端装备、MiniLED等核心芯片成功转化和产业化,极大提升了我国半导体行业国产化率和自主可控底气。 …… 这是武汉光电工业技术研究院(以下简称“光电工研院”)十余年间所取得的成绩。为推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,2012年,武汉市人民政府和华中科技大学共建光电工研院。作为湖北早期成立的一家新型研发机构,十余年间,光电工研院已培育出超200余家、总估值超百亿规模的“光芯屏智”企业集群。 作为治疗重大伤病愈合的重要药物,血清白蛋白在临床上有“救命药”之称,但因为长期只能依靠人体血液提取,十分稀缺。武汉禾元生物杨代常教授带领团队经过多年研究,利用水稻生产人血清白蛋白,一举解决了这个难题。当前,“植物源重组人血清白蛋白产业化基地”在武汉新城投产启动,规划年产10吨的植物源重组人血清白蛋白原液及100万支制剂产品,将有效填补巨大的市场缺口,解决国家重大战略需求。 武汉禾元生物是武汉生物技术研究院孵化的企业之一。2009年,湖北整合武汉大学、华中科技大学、华中农业大学、中国科学院武汉分院等多所高校院所生物领域的优势资源,组建武汉生物技术研究院,重点开展生物产业基础平台建设、行业关键共性技术开发、高端人才引进、成果转化和企业孵化等工作,服务生物产业发展。 建院以来,武汉生物技术研究院获批国家级科研项目16项,孵化初创企业180余家,仅2022年研究院入驻人才团队就申请发明专利38项,申请实用新型专利84项。 2021年6月,武汉产业创新发展研究院(以下简称“武创院”)成立。“我们目的就是要打破传统创新主体之间相互割裂、资源分散的壁垒,成为创新主体和创新资源的集聚者、整合者、催化者”。武创院院长李锡玲说。 目前,武创院积极推进创新体系建设,10家专业研究所、14家企业联合创新中心、5个产业中试和公共服务平台相继启动建设,力争用5年时间集聚一流人才团队100个、创新创业人才1000名以上,投资转化科技成果2500项以上,孵化高科技企业1000家以上。 不仅在武汉这样的大城市,即便在偏远的县域,依托新型研发机构推动产业发展的例子也越来越多,新型研发机构带来的才产学研合作,已经成为湖北各地推动经济提质增效的重要抓手。 在离湖北十堰郧西县城25公里的山沟里,以前是荒山野岭,现在一座现代化的园区正在拔地而起,这也是郧西新能源汽车产业研究院所在地。郧西是十堰比较偏远的县,以往受限于交通环境等多方面的原因,产业一直未能发展起来。近年来,该县瞄准新能源发展机遇,开始聚力布局新能源汽车产业。可产业发展需要的“孵化器”“谋略库”“人才池”从哪儿来,该怎么获得? 今年3月,郧西与湖北汽车工业学院合作,成立郧西新能源汽车产业研究院,一体化配置人才、项目等各种创新资源,形成带动产业发展的强大合力。研究院刚成立不久,就帮助郧西数十家企业解决了技术难题。 据了解,目前湖北新型研发机构已达到450余家,位居全国前列。相比传统科研机构,像“光电工研院”“武汉生物技术研究院”“武创院”“郧西新能源汽车产业研究院”这样的新型研发机构机制灵活,已经成为湖北推进才产学研融合、赋能高质量发展的重要力量。 打造“才产学研”创新生态 阳光正好,绿草如茵。位于襄阳高新区的襄阳航空研究院内,几个工作人员正在操作无人机做抗震试验,“推进产学研融合,建设一流航空产业基地”“产教融合 智胜空天”几个标语在阳光下显得格外醒目。

湖北省襄阳市通过积极搭建平台推动才产学研融合发展。图为襄阳市与北京航空航天大学共建的北航襄阳航空研究院 襄阳市委组织部供图 湖北是全国汽车产业链条最完整、集群最突出的省份之一。襄阳也是汽车大市,汽车产业长期占全市工业总量的三分之一以上,“武襄十随”汽车产业集群入选国家级先进制造业集群,成为全国3个国家级汽车产业集群之一。 而如今,另一个产业也在襄阳悄然兴起,那就是航空航天产业。2022年,襄阳近50家航空航天企业实现产值超250亿元,占湖北航空航天产业比重近四成。 “今年订单销售额已经达到3亿了”。北航襄阳航空研究院相关负责人表示。2019年,襄阳与北京航空航天大学签订合作协议,成立北航襄阳航空研究院。聚焦通用航空及相关产业,开展协同创新和科技成果转化,经过4年努力,由北航10余名教授和30余名技术人员领衔的5个成果转化项目在襄阳落地,孵化出5家高科技企业。 襄阳航空航天产业的发展,与才产学研合作相关的平台搭建有关系。投资20亿元建设襄阳航天特种装备产业园,建有航空航天领域国家级企业技术中心2家、省级工程技术研究中心6家……正因为有这些高能级平台的支撑,襄阳航空装备制造产业集群顺利入选2022年全国创新型产业集群。 除了航空航天产业,襄阳还大力推动以重点实验室、企校联合创新中心、产业技术研究院为主的产业创新平台建设,数量已达200余家。在襄阳科技城二期可以看到,湖北工业大学产业研究院、湖北汽车工业学院智能汽车产业学院、深兰集团人工智能研究院等已相继落地,将为襄阳产业高质量发展赋能提效。 同样的情况还发生在武汉光谷生物城。生物城位于光谷的核心地段,是光谷以“千亿产业”思路建设的第二个国家级产业基地,也是武汉生物产业最聚集的园区。园区有入驻场地、样本库、中试基地、仪器共享平台,人才来到这里可以找抗体、找细胞,获得项目发展的原材料;这里聚集着众多上下游企业,上下楼就能遇到合作友商,也可以找到自己的客户、供应商……整个生物城就是一个大型的孵化器。正是有了生物城这种“热带雨林式”的才产学研合作生态,武汉东湖高新区的生物医药产业才得以迅猛发展,集聚培育各类生物企业3000余家,其中世界500强8家、主板上市28家、新三板上市27家。

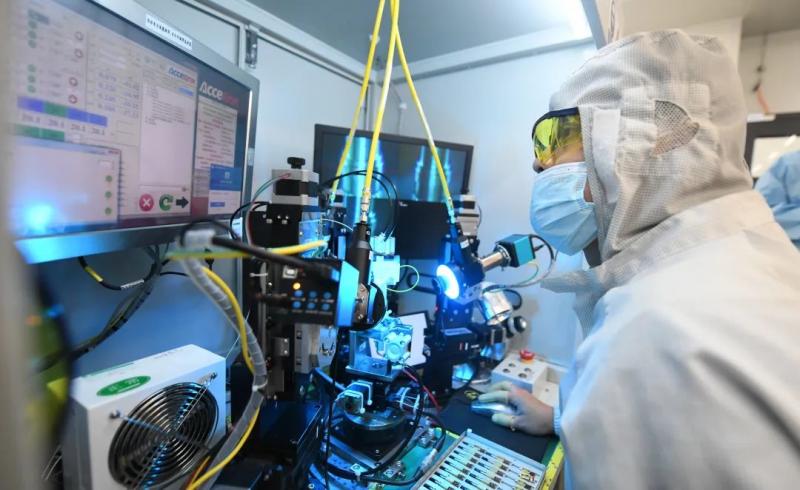

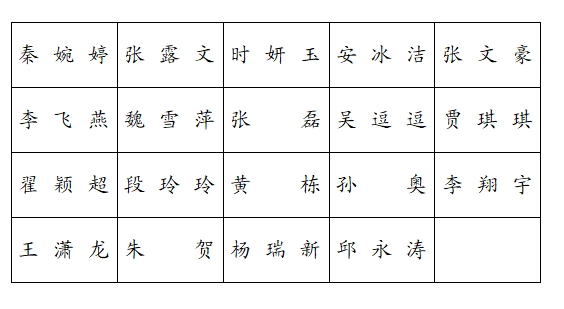

在位于武汉中国光谷的光电器件研发制造商——武汉光迅科技股份有限公司生产车间内, 技术人员在光模块生产线作业 新华社记者 程敏 摄 企业是科技创新的主体,也是产业发展的主力军。被誉为“中国激光第一股”的华工科技,去年营业收入突破百亿大关。去年6月28日,习近平总书记考察武汉华工激光工程有限责任公司时指出,“科技创新,一靠投入,二靠人才”。为更好贯彻习近平总书记重要指示精神,今年6月28日,华工科技中央研究院全面进入实体化运营,22位院士专家受聘研究院,多家高校、创新机构、智库和企业签约成为研究院合作单位,助力研究院打造中国光电子信息产业的重要创新策源地、高素质人才集聚平台。 推动科技成果转化,中试是十分重要的步骤,因为它在很大程度上决定了科技成果能否真正投入市场。电子氟化液是国际公认的最佳冷却液,可广泛应用于数据中心、半导体加工、新能源汽车等多个场景的冷却控温,全球市场空间预计超万亿。“电子氟化液国外应用较成熟,目前国内依赖进口,价格高昂”。华中科技大学电气学院曹元成教授介绍,实验团队经过多年自主研发,开发的电子氟化液性能优于国外产品,获得国内企业的高度认可。为加快促进科技成果转化和产业化,武汉经开区与华中科技大学共建未来技术创新研究院中试基地,加紧建设电子氟化液中试生产线,建成后可年产100吨电子氟化液,待技术和生产工艺成熟后将扩大生产规模。 高校、科研院所、企业;创新联合体、产业平台、园区;小试、中试、产业化……每个主体、每个节点都举足轻重、不可或缺。而这些方面湖北都有布局,已经形成了一整套才产学研合作的良好生态体系。这个生态体系,推动人才发展与科技创新、产业升级相互成就,也激活了高质量发展的新动能。 创新“才产学研”合作模式 黄石作为资源型老工业城市,致力于产业转型升级,比以往任何时候都更加渴求人才。一方面是拥有丰富智力资源的高校,一方面是求贤若渴的企业,如何让高校智力资源更好地为企业所用,黄石一直在探索。 2022年9月,黄石在省内率先探索实施“高层次人才校企共享计划”,每年从辖区内高校拿出20个左右事业编制,用于引进主导产业紧缺博士,在不改变人才高校编制、福利待遇的前提下,同步选派到企业全职从事3年的技术工作,形成“校企共享、待遇叠加”的聚才用才模式,更好推动重点产业发展。 如今,黄石已从中国科学院大学、复旦大学、华中科技大学等高校引进22名全日制博士,同步选派到东贝机电、融通高科等19家企业从事产品研发、技术攻关等工作,真正实现“引才在高校,用才在企业”。据统计,这22名博士共承担科研项目31项,推动共建企校联合创新中心6个。华中农业大学博士后胡远亮,同所在高校团队参与企业“龟菟灵”等产品研发,校企共同申报的科研成果荣获2022年度湖北省科技进步奖一等奖;南方医科大学博士程斌斌带领校企专家团队在新冠特效药的标准物质研发项目上取得突破,已申请3项发明专利…… 武当山、丹江水、汽车城是十堰的三张闪亮名片,昔日汽车城辉煌犹在。当下,这座城市在才产学研合作的助力下,完成了产业转型的华丽转身。 机器轰鸣,一片片钢板通过设备冲压成型,成为各式各样的汽车零部件。订单交付在即,湖北凸凹模具公司的车间显得格外忙碌。“今年预计将实现产值4000万”。董事长唐子卫表示。而为人所不知的是,现在意气风发的唐子卫曾一度为企业遭遇到的技术瓶颈愁眉不展。后来在十堰市委组织部组织的“北京院士专家十堰行”对接会上,他遇到了与公司研发方向一致的钟志华院士,在钟院士的帮助下,公司突破技术瓶颈,产品合格率从60%提升至90%以上,并成功开发出轿车高强度板成型模具及零部件项目,企业也借此实现了快速发展。 这只是“北京院士专家十堰行”丰硕成果的一个缩影。北京、十堰因为“南北共饮丹江水”而结缘,为了更好借智借力,十堰积极开展“北京院士专家十堰行”活动,2014年以来,先后有北京院士57人次、专家229人次来堰,帮助十堰464家企事业单位解决技术难题789个、培训专业人才4125人次,达成合作意向195个。

湖北省十堰市通过开展“北京院士专家十堰行”活动,有效推动了科技成果转化和产才融合。图为该活动请来的北京汽车行业专家在企业生产一线做技术指导 十堰市委组织部供图 此外,湖北还积极推动校企协同育人,实施省级校企联合培养工程硕博士专项,加快培养适应重点产业发展的高水平工程师;累计从企业选派300名创新人才和技能人才担任高校“产业教授”,联合培养“适销对路”技术人才;计划建设6个左右“政府+企业+普通高校+职业学校+科研机构”市域产教联合体和10个左右行业产教融合共同体,促进产业与人才同频共振,推动高质量发展。 |