党的二十大报告指出“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”,将高校的人才发展置于了历史性的高位。高校人才评价是高校人才队伍建设的指挥棒,其导向直接关系着人才发展生态,直接关系着高校人才队伍的培养质量。 经过多年探索,欧美国家的部分工科类院校已形成一套较为完备的人才评价体系,本文总结国外工科类院校在人才评价方面的经验和做法,以此为我国工科类院校人才评价体系改革以及师资队伍的培养提供借鉴参考。 国外工科类院校 人才评价现状 学术自由是国外高校科学研究遵循的重要原则,也是高校科研创造力的源泉,其驱动国外高校建立以人为本的科学评价激励机制,有效激发了科研人员的创新动力与活力。 1 人才评价导向 国外高校人才评价有着长远的历史,比如早期阶段的英国剑桥大学,其评价多为一种非正式、非制度化的面谈,以了解教师教育教学工作的开展情况。 在20世纪80年代公共部门改革运动的影响下,高校将公共服务评价采用的企业管理机制引入人才评价机制,建立晋升机制和绩效考评机制,使得高校人才评价趋于制度化。 国外各高校人才评价机制不尽相同,但是对于人才评价的导向趋于一致,即激发人才教学科研热情,不断提升学术创新动能;重视本科教学,强化高校教师教书育人使命担当。 例如,英国政府推行了卓越科研评价框架和卓越教学评价框架,旨在激励高校人才在科研方面产出高质成果,并维护教学在高校的核心地位。政府依据卓越科研评价框架衡量高校科研成果、科研影响力以及科研环境,以同行评议为主,以引用率等量化指标为辅,引导人才评价重视同行评议,破除量化指标的评价限制,同时卓越科研评价框架也成为政府拨付科研经费、衡量科研水平的主要依据。 德国高校在教授的评聘过程中,选取学生作为评议代表参与到学院的聘用委员会当中,提升学生对于教学评价的参与度。以上做法表明了在未来高等教育评价中,学生在高等教育评价当中会充当越来越重要的角色。 2 评价因素结构 通过分析典型工科高校的教师手册,可见在人才聘用、职称晋升等方面,国外工科类院校的评价因素主要集中于科研、教学、社会服务三个方面,这三方面分别约占考核比例的40%、40%和20%。 其中,科研方面以著作、项目、经费、论文、获奖、会议报告等方面为主要评价因素;教学方面以教师承担的课时、课程发展报告、教案、课程手册、获奖、指导学生成效、以及学生对于教学效果的评价方面为主要评价因素;社会服务以社会学术兼职情况,校园学术兼职情况,区、州、国家的服务情况、获奖等情况作为主要评价因素。 尽管国外高校没有设立师德师风的专项评价指标,但对教师与学生相关的伤风败俗乃至“权色交易”等教师失德事件零容忍,采取“一票否决”制解除聘用关系。这也表明,高尚的师德是国际公认的评价教师的重要标准。 与国内人才评聘因素不同的是,国外高校往往将性别平等、种族平等、残障平等纳入评价范围,例如哈佛大学、剑桥大学等均将该项条例写在了教师招聘简章当中,明确性别平等、种族平等、残障平等的政治公平性,更加贴合国外民主治理的公平性与全民参与度,与其高校的政治属性保持一致。 3 人才评审过程 以评审会为时间节点,人才评审过程可分为评审会前、会中以及会后。具体流程如下: 评审会前,系部会同受评人员沟通,让其围绕科研、教学、社会服务等方面准备自评材料。此外,受评人员还需提供专家推荐信,内容包括受评人员教学科研等方面的具体表现、是否符合推荐人所在单位晋升条件等情况。以欧洲某知名大学为例,专家推荐信共需6封,其中3封由受评人员自行寻找专家提供,另外3封由系部找专家提供。受评人员提交评审材料后需回避,以避免评审过程中徇私舞弊的现象发生。 会上,评审专家们与委员会成员针对受评人员情况充分讨论后,进行匿名投票。系委员会有义务组织和帮助受评人员准备学校要求的所有材料,包括教学效果评价、同行评价等。委员会与系主任分开投票,无论评审是何结果、评议委员会持何种意见,均需要分别撰写报告说明缘由,并交还给受评人员。 评审会结束后,系部将评审意见以书面形式反馈给受评人,同时会给评审未通过的受评人员申诉机会,而参与评审的专家名单会在评审会结束后进行公示,这样既保障受评人员的个人权益,又可防范评审专家由于主观因素影响评审工作的开展。如对评审结果有异议需要投诉,申诉人需通过邮件将意见以书面的形式反馈给系部;系部根据申诉情况针对受评人员的反馈做进一步的跟踪调查,并在规定时间内做出有效反馈。 4 职称评审制度 国外高校在人才评审中经常采用三级评审制度、同行评议制度以及“双盲”评审制度。 例如荷兰代尔夫特理工大学以及美国哈佛大学工程与应用科学学院均采用学校—学院—系部三级评审制度,在评审中也会结合同行评议制和“双盲”评审制度开展工作。 同行评议制度指邀请同等级别的兄弟院校专家进行评审,被邀请的专家会将受评人员的学术成果与自己高校的学术要求进行对标,对受评人员是否具备职称的资格进行考量。以新加坡为例,由于其国内高校数量较少,有职称评审需要的高校还会跨国寻找同行进行评审。在评审过程中,大同行评审意见具有更加开阔的学术视野,有助于促进学科交叉融合;小同行评审意见针对学科精准而又恰当,但是专业上存在局限。大同行一般会尊重小同行在专业上的判断,而大同行的意见又是小同行意见的补充,能够打破评议偏倚和学术垄断。 “双盲”评审制度是指在审核材料的过程中,人才不参与评审过程,不了解评审专家的情况;同样,专家也不清楚人才情况。此项制度能有效减少人情世故对于评审结果的影响,保证评审的公平性。在评审专家的选择上,系部具有自主选择的权利,使得系部在评审环节具有更多的自主性;另外,为保证受评人员的权利,受评人员也可根据向系部提供推荐或回避的评审专家名单。系主任在组织评审的时候也会注意利益冲突,防止互相利用、相互包庇的情况;委员会主席负责外审,在选择外审专家的过程中也关注性别、宗教的平衡,维护各类人群的利益平衡。

5 终身聘用制度 1940年,美国学院协会和美国大学教授协会共同颁布的“关于学术自由和终身教职的原则说明”,奠定了终身教授聘用制度的基础。

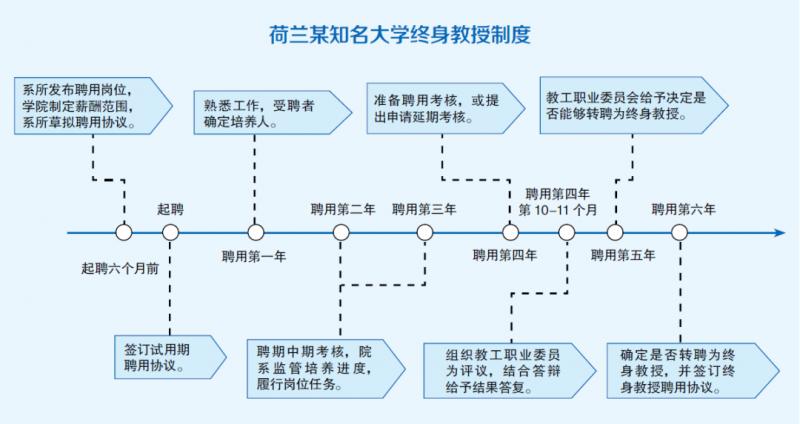

自成立以来,美国的终身教授聘用制经过不断发展,形成了符合自身国情的专兼职结合、终身聘用的人才聘用机制,随后欧洲、澳洲高校也采用终身聘用制度来吸引更多高水平人才入驻本土。 与普通教授不同的是,终身教职员工在起聘初期就存在薪资待遇差异。受聘终身教授的员工,在顺利完成试用期工作之后,学校应当准许保留任职资格直到退休或者主动请辞,如无重大失职或者财政危机,不得终止对该教师的聘任。 然而,受聘终身教授后并不代表一劳永逸。为了防止获得终身教授头衔的教职员工缺少创新动力,美国高校还采用了“终身教授后评审制度”,定期对终身教授的科研、教学、社会服务三方面进行考评,并将评价结果与其薪酬、奖惩等进行关联,以确保终身教授在受聘该岗位之后的学术创新动力以及教育教学质量,避免出现在受聘之后科研动力不足的情况发生。 6 评审周期设置 国外高校教师的聘期一般设置为3~6年,除了聘期考核,每年也会根据人才的情况进行一次年终考核,一般由系主任、中心主任进行评审。 终身聘用初期的评议周期以及评议内容基于受聘人员学术潜力的考量,试用期一般设置为6年。在试用期内,院系会对申请人进行考核,评判其研究项目是否具有发展潜力,判断其是否达到终聘教授的水准。 以荷兰某知名大学为例,受聘为助理教授的人员合同一般为6年,由院长基于学校的薪酬体系与启动资金,结合受聘者的发展目标和学术水平,确定受聘者的薪酬待遇。受聘前六个月内,院长根据受聘人员的情况制定起薪,系主任负责草拟聘用协议。起聘之后2–3年,会开展一次聘期考核,监管受聘人员是否能够正常完成聘期岗位任务,是否能够适应高校教学科研工作;在第4–5年时,受聘人员需准备聘期内的教学与科研业绩,系部会根据其提供的材料出具一份推荐信给院长,院长代表教工职业委员会与受评人员交谈;第四年的第10–11个月,由教工职业委员会开会评议,结合受评人员的答辩,商定最终结果,通常会在受聘的第五年决定其是否能够转聘为终身教授。受评人员也可以结合自身情况,申请延迟一年转聘终身制教授,但其需要在第四年年初提出该申请。 启示 人才评价在人才的培养发展过程中起到了导向性的作用,因此,人才评价改革需要顺应当下国内对于工科类人才的需求。现阶段,国外的工科类院校对于人才的评价摆脱了“终身制”编制化的困扰,给予人才一定的竞争压力,激活人才创新动力的同时,在同行评议中能够降低论文、“帽子”等因素的限制,以“代表作”为衡量人才成果的新标准。因此,在我国工科类院校人才评议的改革过程中做到减轻青年科研人才负担的同时,以“大工程”为担子激励、考验青年教师,让人才评价为人才的晋升与发展提供更加优化的平台,让同行评议制度更加公平有效地开展,给予年轻人压力的同时也提供相应时间和空间,减少“非升即走”的压力模式,即是对高校人才最大的支持与帮助。 1 打通快捷有效的人才晋升渠道 现阶段青年教师的发展还存在一定的限制,在其刚入职时并不具备评聘为高级职称的条件,往往需要通过几年的努力完成各项教学、科研的任务后才能够评上副高职称。然而在国家对于人才的渴望以及科技飞速发展的大环境下,更需要“不拘一格降人才”,让青年人才在“大工程”“揭榜挂帅”的锻炼中得以施展拳脚,为促进青年教师发展提供多种有效途径。因此,树立正确的用人导向,打通合理的人才晋升渠道,给予优秀青年教师相应的职称、团队、资金支持,在尊重人才成长的客观规律基础上为青年教师提供特评机会、参与大工程的方式,破除小圈子和论资排辈给优秀青年教师带来的平台限制,让真正有能力的青年人才脱颖而出,解决青年人才成长的困扰。 2 构建灵活公平的人才评价机制 当下国内工科类院校教育管理大部分还存有功利主义倾向,对教师能力的评价仍保有一定的数量化倾向性,对青年教师的成长与发展有着功利性的导向作用。在新时代教育评价改革的推进下,破除固有的“五唯”量化评审模式,建立深化更加灵活的“同行评议”方式方法,建立健全并定期更新“大同行”“小同行”评审专家库,给予人才更多展示机会。在此基础上,将同行评审作为高校用人的评价因素之一,可以进一步推行同行评议制度的建立。然而,同行评议制度存在“非学术因素”对人才评价的影响,如何在一定范围内规避人情世故对于人才评价的负面影响、如何规范同行评议制度,使人才评价更具公平性并防范人才成果被剽窃,此问题仍有待进一步解决。 3 设置科学合理的人才评审周期 对于人才的评价更要摆脱以往一贯式的评审周期,因人而异、因事而异设立科学的评审周期,既要让不同类别的人才在相应的岗位上充分发挥出自身的创造力、主观能动性,又要根据项目特点以及科学研究的客观规律去衡量不同类别项目在不同阶段对科研工作的贡献程度,为青年科学家、海外引进人才等在初期酝酿成果的过程中给予一定的期限,同时关注早期阶段的启动情况,而非用量化的科研成果考核一以贯之。除此以外,创新实施“揭榜挂帅”的科研项目,通过专家论证等方式确定项目评审周期,为青年人才提供发展舞台的同时面向国家重点、难点项目加快攻坚“卡脖子”问题,让有能力的青年教师以及人才团队提升攻坚效率。 (作者单位:河海大学) 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与鹿邑人才信息网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |